实验要求

本实验的子实验均基于虚拟仿真实验平台进行,完成所有线上考核模块需要4课时。推荐使用360浏览器极速模式,UnityWebPlayer 5.3.6插件,首次进入实验平台提供下载。要求学生电脑能够上网。在实验过程中,平台通过演示、提示、填空、选择、拖动搭建等方式让学生达到实验目的。非关键性步骤由系统完成,关键性步骤都提供给学生自主选择。

在虚拟仿真实验空间中教学理论说明伴随实验操作同步进行,详细的教学说明包括理论文字及二维工图对照,这种方式能够将理论与实践相结合,为学生提供更具体、更生动的教学效果,有助于他们更好地理解和应用所学知识。

专业与年级要求:建筑学专业二年级至三年级,风景园林专业二年级,历史建筑保护工程二年级。

基本知识和能力要求:掌握《中国建筑史》基本知识,了解《营造法式》、《营造法原》基本知识。熟练掌握建筑测量、建筑制图基本知识。

客户端到服务器的带宽要求

基于公有云服务器部署的系统,5M-10M带宽

基于局域网服务器部署的系统,10M-50M带宽

能够支持的同时在线人数

支持100个学生同时在线并发访问和请求。如果单个实验被占用,则提示后面进行在线等待,等待前面一个预约实验结束后,进入下一个预约队列。

用户操作系统要求

计算机操作系统和版本要求

Windows7及以上

非操作系统软件要求(支持2种及以上主流浏览器)

R谷歌浏览器 £IE浏览器£360浏览器R火狐浏览器 £其他

需要特定插件 ○是 ●否

其他计算终端非操作系统软件配置要求(需说明是否可提供相关软件下载服务)

浏览器推荐使用谷歌(Google Chrome)浏览器55.0以上版本、火狐(Firefox)浏览器50.0以上版本。

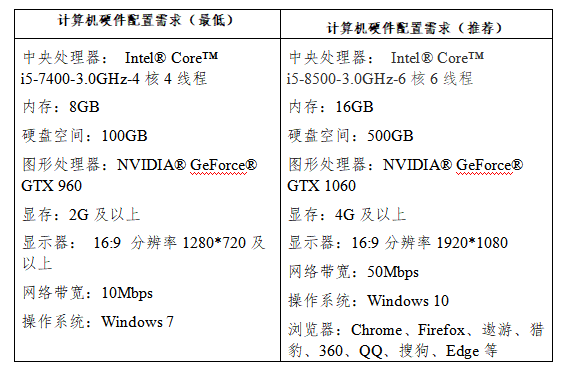

计算机硬件配置要求

教学成果

建筑学国家一流专业建设(2021-2024);

留学基金委《2023年创新型人才国际合作培养项目》(2023-2025年);

教育部产学研协同育人项目“营造法源虚拟装配实验的虚实结合创新教学体

系研究”(2023);

江苏省第二批实验教学优质创新课程培育项目“营造法源虚拟装配实验教学”(2023);

“登峰计划”保障学科(建筑学)(2022);

苏州大学教改课题《设计类专业学生创新思维能力的培养路径研究》(2019-2021);

苏州大学教改课题《新工科理念下建筑学专业改造升级路径探索与实践》(2023-2025);

实验背景

开展本实验必要性及实用性:

古建筑营造是建筑类及其相关学科、包括历史建筑保护工程等特色专业的主干课程,学生覆盖面广、课时涉及量大、教学需求量大、教学资源受到地域制约。

传统古建筑营造实验,一直存在以下几个方面在现实实验中难以逾越的瓶颈:

(1)受到空间、时间限制。江南园林古建筑大多分布在以苏州为核心的江南地区,其本身的固定性及作为旅游景区的特点,使传统实验受到时间、空间的限制。

(2)填补传统实验全面展开的局限性:江南园林建筑作为中国传统建筑文化的重要组成部分,其纯正做法对于保护和传承传统建筑文化具有关键性意义。然而,具备此类工程实际经验的工匠稀缺导致纯正法的实物构件很难进行大规模推广;即使在古典园林中进行实验,也无法对园林建筑的构件进行拆解,导致学生们无法全面掌握其中的内部结构,反而进一步加大学生们对江南园林建筑纯正做法的理解难度。

(3)自然环境等不可预测干扰较大、贸然进行实体实验会对古建筑造成不可逆转的伤害。在实验过程中,学生会受到人流、拥挤、风力、降雨等不可预测的环境干扰,难以组织管理,古建筑测绘观察难以实现,经典构造难以认知解析。

实验课程设计遵从能实不虚原则,充分运用虚实结合的评价体系。课时分配清晰,教学知识点明确,系统自动完成线上评价,分步得分。操作者通过虚拟现实的方式进行熟练操作体验,反复练习中使学生掌握古建筑构造体系要点。

教学设计的合理性:

《营造法原》虚拟仿真实验项目聚焦本科教学需求,以江南园林建筑为教学素材,以被誉为“中国南方建筑唯一宝典”、民国时代姚承祖先生所著的《营造法原》为教学规范进行设计。

(1)以10万余名学生、156课时课程、专业深度发展的教学需求为导向

目前全国有300多所建筑院校,700多所建筑类院校,专业学生10万余名。

古建筑营造及中国建筑史、古建筑测绘、古建筑保护与修缮等直接相关课程课时量156课时。古建筑营造是本科教学中使学生对古建筑构造从感性认识到理性认知的必要方式,也是古建筑保护的前期基础工作。

建筑类专业特别在古建筑保护修缮、古建筑营造技艺等课程上,传统教学一直存在课时地域限制、古建筑遗产资源紧缺、实验危险系数大等瓶颈,对古建筑木构结构和构造机制的教学长期停留在二维图像或经二维图像直接转译的三维模型上,未能够触及古建筑营造体系的核心。

(2)以自成体系、传统古建筑中的重要组成部分江南园林建筑为教学素材

以苏州地区为代表的江南园林建筑是我国传统古建筑中的重要组成部分,构造相对复杂,其建造方式自成体系,不易观察,需要通过准确、规范的实验助力本科教学。根据苏州园林中现存典型的传统古建筑单体及重要构件样本,确定大木作基础构件牌科、苏州园林中具有近四十处样本的歇山亭、单体内同时包含圆作、扁作的鸳鸯厅以及园林大门、院门代表砖雕门楼四个实验,对比其在《营造法原》各重要构造做法知识点的覆盖度,确定交互实验单元。

(3)以实践检验的经典著作为教学规范,确保教学内容的权威性和可靠性

《营造法原》对江南地区园林、宅第中的技术做法作出详尽的阐述,在长期工程实践中得到检验。《营造法原》秉承宋代《营造法式》、清代《清工部工程做法则例》中传统建筑榫卯做法,又以江南园林建筑建造体系贯穿。很多近现代学者通过图释、诠释等方式对此经典著作作出二维图像上的转译。在传统经典的发现、诠释过程中,传统营造方式从文言文文字记录转译为图像、经注释的图像逐步以较为直观的方式引入课堂。在前期的教学研究中,近现代学者完成了文言文向现代语言的过渡;计算机绘图时代完成了文字向二维图像的过渡;而在数字化时代,借助Unity3d的虚拟仿真实验,能够完成其从二维图像观察到包括三维建模、实时控制的增强现实实验操作的教学过渡,让学生全面理解江南园林建筑的营造核心。

设计原则

项目确定的原则与基础

实验课程项目遵从能实不虚、从课程需要出发的原则。古建筑构造实验长期难以通过传统实验得到充分发展,究其原因主要有:(1)具有代表性营造做法的传统建筑受到地域限制,例如江南地区古典园林建筑大多分布在以苏州为核心的江南地区,其本身的固定性及作为旅游景区的特点,使实验的开展受到时间、空间的限制;(2)自然环境等不可预测因素干扰较大,在传统现场观测中,学生会受到人流、风力、降雨等不可预测的因素干扰,难以组织管理;(3)贸然开展会对建筑遗产造成不可逆转的伤害,优秀的古建筑遗存大多属于各级文物保护单位,大批量的初学者贸然对古建筑进行实验,会对这些文物遗产造成不可逆转的伤害;(4)传统实验无法企及古建营造体系的核心,现场实验的开展可以让学生观察到古建筑的梁柱斗拱构件,但无法观察梁柱斗拱这些构件的结合方式,更无法直观观察出其榫头与卯口间的衔接关系。传统实验的瓶颈在于不够直观且无法体验。

实验课程项目确定的基础是明确的教学需求与充分的建设资源。以本科教学为导向,回归以学生为中心本质,旨在解决传统实验中“做不到”“做不好”“做不了”“做不上”的问题。项目的前期准备中梳理难以通过传统讲授方式理清的古建筑构造基础知识,以被刘敦桢先生誉为“南方中国建筑之唯一宝典”的、完整讲述苏州地区传统建筑做法的技术用书《营造法原》为蓝本,结合苏州地区园林建筑的真实测绘及传统工艺施工工地的现场调研、数据采集,针对传统实验中难以开展的古建构造节点营造实验,建立具有规范典籍可信度、遗存样本真实度和现场施工可行性的项目数据准备。

“两性一度”指导下的实验设计

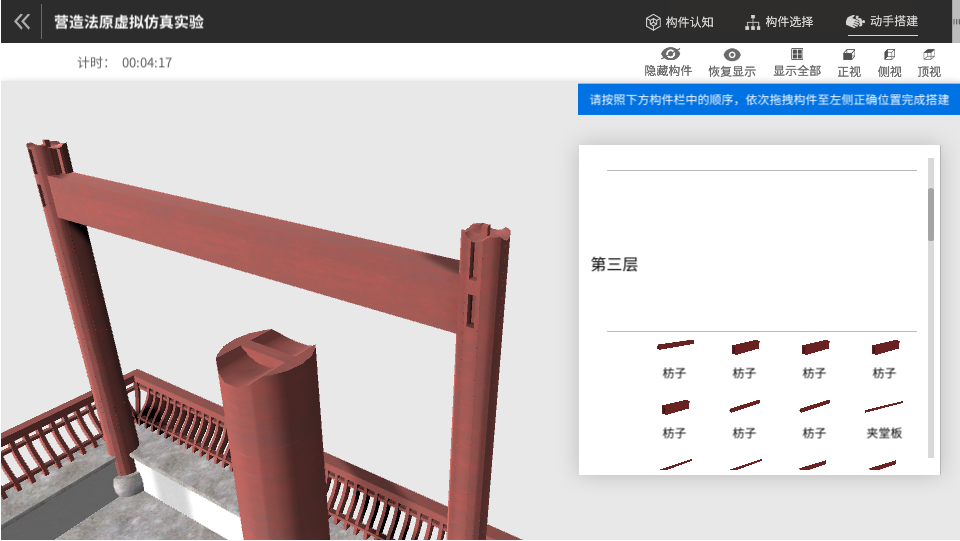

“高阶性”实验目的为核心的实验方法:项目的实验目的是帮助学生熟练掌握江南地区传统古建筑基本榫卯构造。在传统实验中,往往以现场观察与测绘,辅助读、摹、绘制类似古建筑图纸,通过三维建模或空间想象来完成实验。这个过程中会遇到现场观察、测绘对象与临摹的古建筑图纸不相对应的情况,无法准确通过想象确定榫卯间确切数据关系也无法确定其咬合关系。虚拟仿真恰能够通过线上仿真、数字孪生技术跨越传统实验的这一瓶颈。让实验方式直接落实到构件内部结构层面。相比较传统实验,虚拟仿真实验进一步明确实验目的,实验核心词从“测量搭建”直接过渡到“营造”,能够解决图像化外观观察到真实孪生操作的跨越。以厅堂实验为例:传统实验步骤分为讲解、现场调研、测量、绘图,图纸的深度由测量的深度决定,只能停留在构件外观和位置相对关系上,必须通过对比其它类似图纸才能够进一步通过推断绘制营造图纸(图1)。在虚拟仿真项目的实验空间中,实验步骤针对营造核心词,提炼为构建认知、构建选择、手动营造,营造分为节点营造和整体营造。同时操作交互和现实方式上也进一步提升,键盘与鼠标可以分别操控,页面上也有标准视图和隐藏构件的按钮,便于学生对难点观察推敲。从测绘到营造的跨越体现出从概念设计到处理古建筑施工具体问题的能力提升,体现了“两性一度”的高阶性。

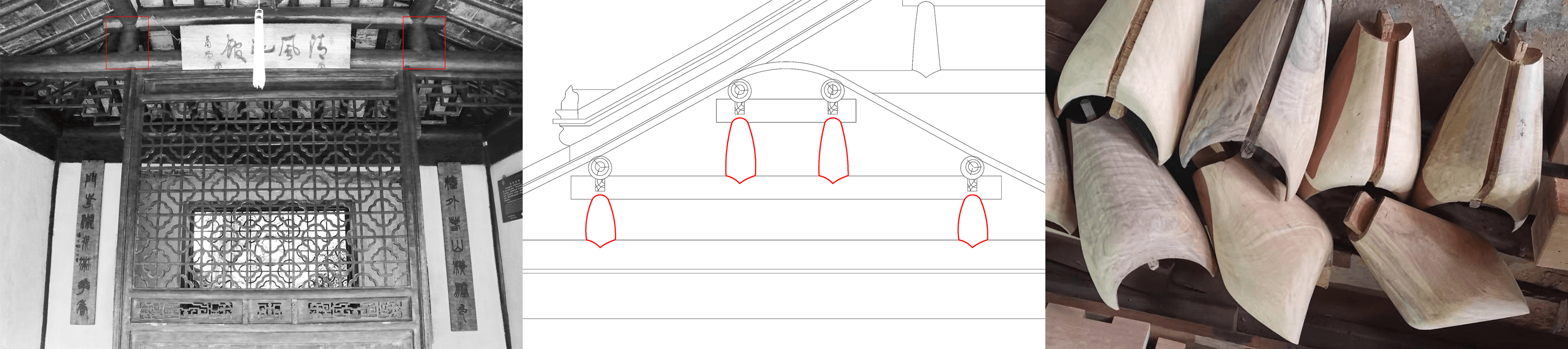

图1 传统古建筑中童柱的观测深度(左)、测量绘制深度(中)、营造构件实物(右)对比图片来源:作者自摄自绘

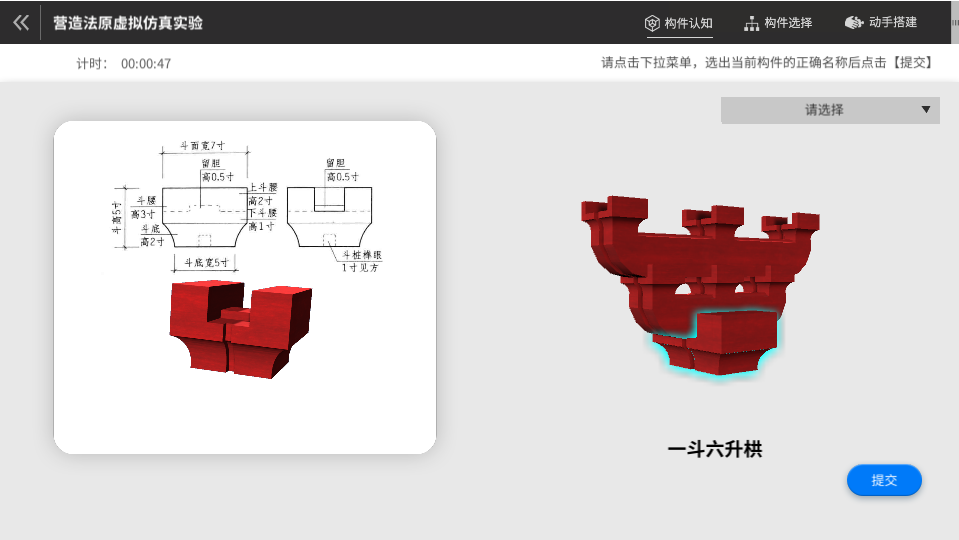

落实在“挑战度”上的核心要素仿真度:实验项目的设计坚持仿真度应指向实验的核心问题,如果只是对步骤或场景的仿真,没有能够充分发挥仿真实验的作用。领域中的相关项目有对步骤仿真的,以牌科实验为例,比如先搭建斗口,后搭建栱、升;有对色彩仿真的项目,着眼点在建造流派和彩画;有对材料材质仿真的,如体现木纹或石质等材料肌理。《营造法原》虚拟仿真实验的实验核心内容在营造,所以核心仿真落位于施工构建细部交接的仿真度,这既是空间表现的仿真度体现,也是实验的精确化体现(图2)。这是书本上无法企及的深度,教科书出于绘制比例等原因,只能抓大放小,而在线下传统实验中也没有办法把建筑遗产构件一个个拆下来观察,只有在虚拟仿真的实验空间中,通过精确还原构件节点及便捷的计算机操作,才能够有效还原真实的构件做法。这充分体现了两性一度中“需要学生和老师一起,跳一跳才能够得着”的挑战度。并且对于走上岗位后要面对施工问题的学生而言,这样的挑战度是必要的。

图2 《营造法原》虚拟仿真实验空间中牌科、歇山亭对营造节点的深度及仿真度图片来源:实验空间截图

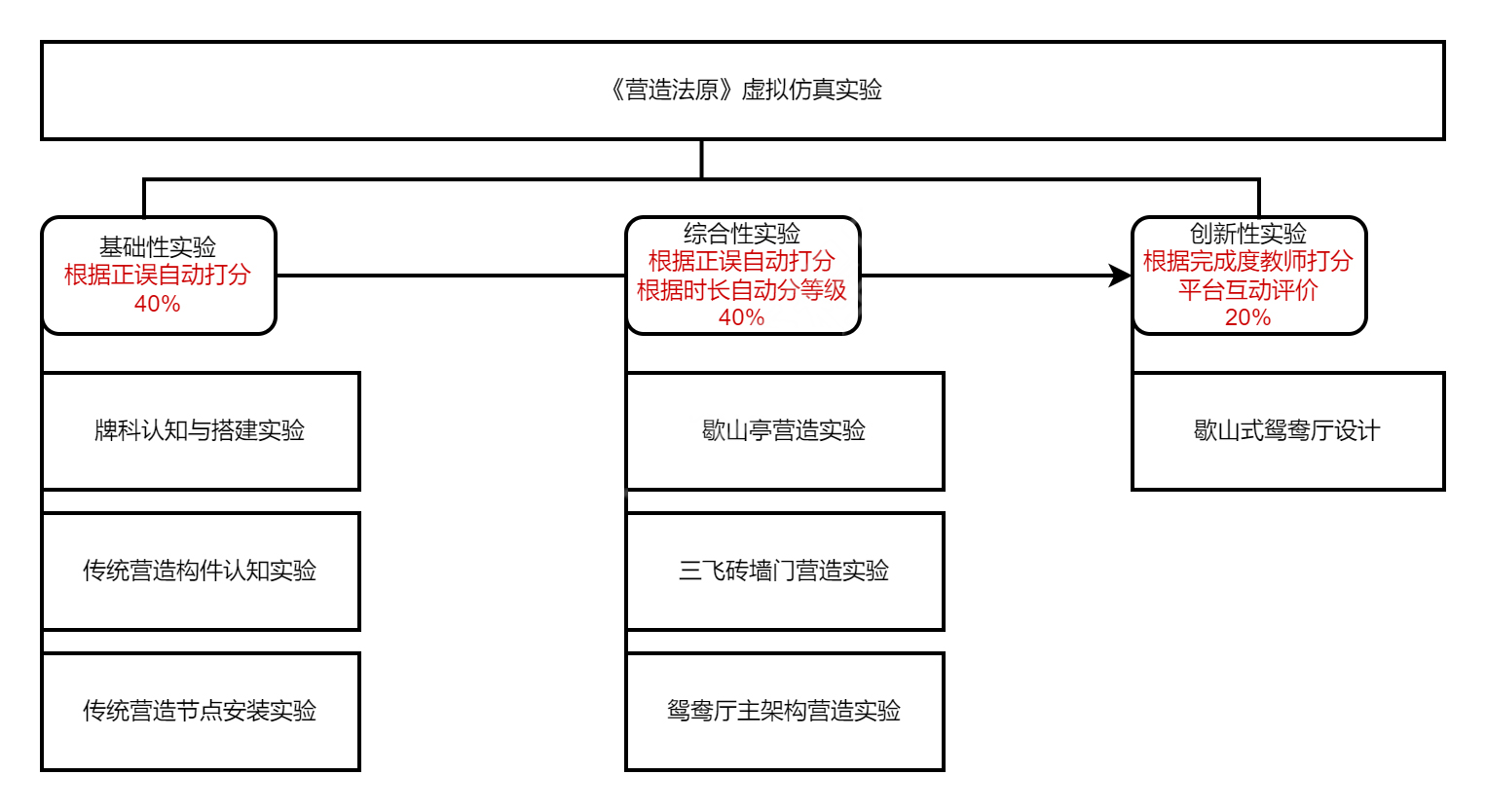

融入“创造性”的实验设计(图3):在实验中融入适当的创造性是建筑类专业虚拟仿真项目的难点。建造房屋无非建成和不可建成,这里面有一个答案唯一性的瓶颈。在《营造法原》虚拟仿真实验设计中,完成建造环节实验后,平台提供学生实验搭建成的古建筑模型资源下载,要求学生完成“歇山式鸳鸯厅设计”实验,并将结果上传至实验平台接收评价。所以在实验空间中,搭建部分的鸳鸯厅只能是主体木构架,综合应用此主体木构架,结合歇山亭、牌科模型,可设计出不同的歇山式鸳鸯厅设计,这设计性实验是搭建实验的较好延续和综合,有针对性提出进阶设计实验,体现“两性一度”的“创造性”。

图3《营造法原》虚拟仿真实验架构图片来源:作者自绘

实验目标

实验教学目标

如果说木结构体系是我国传统古建筑的结构特征,榫卯结合的方法即是令此结构特征得以显现的基本方法,也是我国传统古建筑传统智慧与历史价值的体现。在宋代《营造法式》、清代《清工部工程做法则例》都记载了传统建筑中的官式建筑中的榫卯做法;被誉为“中国南方建筑唯一宝典”的民国代姚承祖先生所著《营造法原》则对江南地区园林、宅第中的技术做法作出阐述。《营造法原》一书以文言文及二维图像的方式,既展现了古建筑营造体系的核心,也全面厘清了江南地区园林、宅第中的技术做法,以《营造法原》为蓝本的营造法原虚拟装配实验,主要实验目的为:

1.掌握古建筑构件装配技能:通过虚拟技术模拟和还原古建筑的榫卯结构,以帮助学生深入理解和掌握古建筑营造体系的核心。提供学生一个近乎真实的构件的拼接、连接和安装等操作体验,使学生观察、分析和理解古建筑的木构结构和构造机制,培养其对古建筑装配的实际操作能力;使学生了解不同类型的榫卯连接方式以及它们在古建筑中的应用,帮助学生理解榫卯结构的稳定性、承重能力和耐久性,以便更好地理解和掌握古建筑营造技艺。

2.熟悉江南园林建筑建造特点,增强民族自信:江南园林建筑是我国传统文化的重要组成部分,具有丰富的历史价值和文化内涵。还原《营造法原》中的构件并通过虚拟搭建,学生能够深入了解江南园林建筑建造的特点、感知江南园林建筑中蕴含的人民智慧与文化。

3. 拓宽实验资源、满足学生学习的需求:由于古建筑遗产资源的紧缺和实验危险系数大,传统教学往往无法提供足够的实践机会。而通过虚拟装配实验,学生可以在安全的环境中进行多次实验,加深对古建筑营造技艺的理解和应用能力。

4.推动古建筑保护与创新发展:虚拟装配实验可以为古建筑保护与创新发展提供有力支持。通过模拟和分析古建筑的榫卯结构,可以深入研究古代建筑师的设计思路和构造技术,为今后的古建筑保护和修复工作提供参考。同时,虚拟装配实验还可以促进古建筑与现代建筑的融合,探索传统建筑技艺在现代建筑中的应用,推动古建筑保护与创新发展的有机结合。(2)通过详尽地描绘建筑物的外观形态、艺术特征、结构做法以及细部的加工处理手法,加强学生对古代建筑的理性认识、奠定建筑理论研究的基础。

成绩评定

一个理想的教学单元包括理论知识学习准备、本虚拟仿真核心实验、完成拓展设计实验等步骤。

在本虚拟仿真核心实验中,牌科模块总分合计为19分,为基础性实验。歇山亭模块总分合计为20分,基础性实验7分,综合实验13分。三飞砖墙门模块总分合计为20分,基础性实验7分,综合实验13分。鸳鸯厅主架构模块总分合计为41分,基础性实验7分,综合实验34分。

完成每阶段实验,给出阶段实验报告,系统根据操作准确行分步给分。操作者完成所有实验,回到主页点击“完成实验,提交查看报告”,可以看到本次实验的详细得分情况。

(1)在老师指导下,学生进入虚拟仿真平台,在网上逐项完成相关内容学习。根据学生学习的时间和答题情况等,系统将自动给出评分,满分为100分。

(2)线下绘制成图后由任课老师综合评价良好与优秀。