实验要求

(1)专业与年级要求

生物技术、生物科学类、生物医药类大学二年级学生或者三年级学生

(2)基本知识和能力要求

修完生物化学、分子生物学、微生物学、遗传学、基因工程和发酵工程课程

教学成果

实验背景

本项目融合多学科的实验设计思路,采用项目引导式的教学方法和立体网络式的知识考核评价体系,是传统教学的延伸与拓展。

课程在核心要素进行了仿真设计:

1.合成生物学实验室场景仿真:在基于真实合成生物学实验室的3D仿真实验室中,学生通过观察体会和实景视频完成实验室场景、实验仪器、实验对象等的“认知学习”;掌握开展合成生物学实验所需仪器、材料情况。实验场景布置与真实实验室完全一致。

2.基于真实仪器参数及实验资料的数值仿真:试验仪器(发酵罐等)的3D仿真模型均参考实际设计资料,试验中给出的细胞生长过程、发酵生产检测曲线也是基于实测数据资料。

3.面向实验方案设计和实施流程的仿真: 根据合成生物学“设计→构建→测试→扩大生产”的原则,从实验设计到发酵扩大生产完整实施流程进行虚拟仿真;通过“实验设计”、“实验实施”、“生产模拟”的互动操作,完成对整个实施流程的认知,在沉浸式场景中真实再现合成生物学实验的全过程,同时鼓励对实验过程的开放式的思考。

此外,该课程涉及的实验原理概述如下:

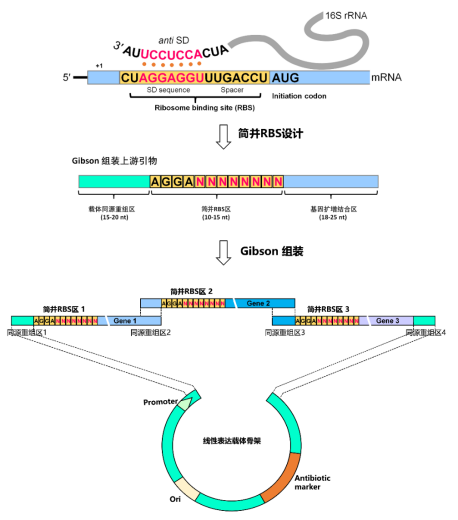

1. 人工途径设计:合成生物学技术的进步使得在微生物细胞底盘(如大肠杆菌)中构建人工途径成为可能。本实验利用Gibson组装技术对番茄红素合成途径香叶基香叶基焦磷酸合成酶(NP_001353635)基因(Gene 1)、八氢番茄红素合成酶(NP_001234812) 基因(Gene 2)和八氢番茄红素去饱和酶(NM_001247166)基因(Gene 3)进行一步组装构建番茄红素合成人工途径。通过对核糖体结合区(Ribosome binding site, RBS)的兼并设计调控通路表达水平,构建番茄红素重组表达载体可变调控RBS文库,用于筛选最优人工途径。

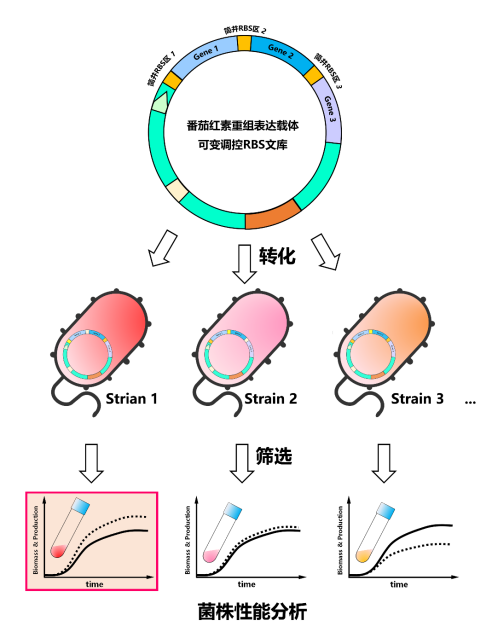

2. 优势菌株筛选: 将番茄红素重组表达载体可变调控RBS文库转化大肠杆菌细胞,获取番茄红素合成性能各异的菌株。根据番茄红素的颜色特性,在转化培养皿上进行菌落颜色筛选(Colorimetric screening)。将所挑选的克隆试管培养,提取番茄红素,测定重组菌株生长量(X)、产物合成(P)等指标,计算比生长速率(μ)及基于细胞的产物得率(YP/X)等进行定量考察菌株性能,确定优势菌株。

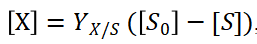

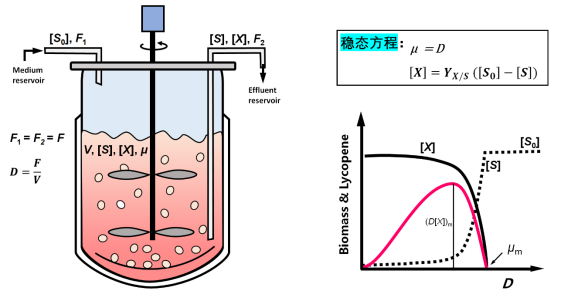

3. 工厂规模化生产: 将选定的优势菌株进行摇瓶培养、小型发酵罐培养等逐级放大培养和培养条件优化后进行1000 L规模连续发酵生产测试。补料营养液组成和浓度[S0]保持不变,连续发酵可通过协调补料流速(F1)和出料流速(F2)相一致,即F1= F2= F实现。在番茄红素得率YP/X不变的情况下,连续发酵生产率受到补料流量(F)和装填容量(V)之比,即稀释率D的影响,![]() 。连续发酵进入稳态时,重组菌比生长速率μ= D,罐内细胞浓度[X]满足方程,

。连续发酵进入稳态时,重组菌比生长速率μ= D,罐内细胞浓度[X]满足方程,  式中[S]可以根据Monod方程变换后给出,

式中[S]可以根据Monod方程变换后给出, ![]() ,

, 是基质饱和常数。通过控制D,可以寻找番茄红素合成最大生产率 (D[X])m。

是基质饱和常数。通过控制D,可以寻找番茄红素合成最大生产率 (D[X])m。

设计原则

本实验遵循合成生物学“设计→构建→测试→扩大生产”的原则,创建了生动的教学情境,完成在大肠杆菌中合成高附加值化学品番茄红素的虚拟实验教学活动。实验系统通过模块化设计还原真实合成生物学实验的工作流程和实验场景,解决现实实验过程耗时长、可供学生操作的设备昂贵、配置率低的问题,及无法开展综合性实验训练和大型工厂化生产实验的窘境。实验系统还模拟现实科研活动的不确定性,允许不合理或错误操作的发生;通过等级赋分、函数赋分等多种模型反馈学生对操作流程规范及实验原理的理解程度,解决现实实验中容错率低、及多次实验条件变化不可及的问题,鼓励学生吃透原理,提高实验准确度。探究式的实验过程充分体现科学知识与趣味并举,突破时间和空间限制,增强学生“理论”和“实践”双重学习的交互式体验,拓展实验教学内容广度和深度,全面提升学生的科研思维能力和实验操作技能。

实验目标

通过本实验的学习,学生可以开拓视野,关注前沿技术动态和自主设计应用策略,提升专业技能和认同感,有助于达成“立德树人”的教育目标,培养具有创新能力的生物技术人才。完成本实验使得学生:

(1) 掌握合成生物学的基本思路;

(2) 了解微生物工厂规模化生产流程和优化策略;

(3) 培养学生融合多学科知识进行科研设计的能力。

最终建立系统性分析问题(实验设计)、解决问题(实验实施)和探索新问题(生产模拟)的能力,为造就能多学科协同创新,有原创性、系统性、引领性的颠覆性科学技术蓄力。

成绩评定

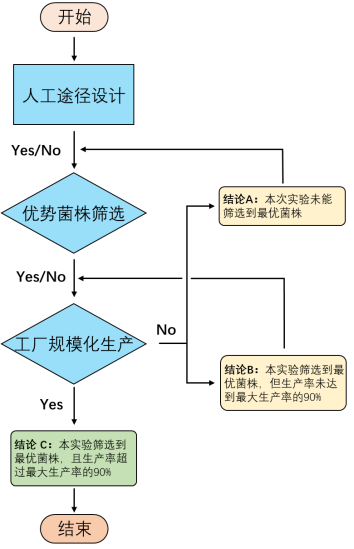

不同的实验条件和操作下可能产生的实验结果与结论按照如上流程图所示。学生根据实时数据及自己的知识储备,进行逻辑分析做出选择和判断,实验记录每一步的操作结果。

对一些重要知识性的技术要点,系统会对错误的操作进行提示,查看正确操作或者答案后,可以继续完成下一步实验学习。在“优势菌株筛选”和“工厂规模化生产”的关键交互式环节,系统不会给出操作合理性的评价及操作正确与否(Yes/No),允许以错误或者不合理的操作(No)继续进入下一步的实验;最终的操作评价在实验报告中评价评价考核。

系统设置三种实验结论:

结论A.“本次实验未能筛选到最优菌株”对应“优势菌株筛选”的交互性操作错误(No)。

结论B. “本实验筛选到最优菌株,但生产率未达到最大生产率的90%”对应“优势菌株筛选”的交互性操作正确(Yes)但“工厂规模化生产“的交互性操作未达到最优(No)。

结论C. “本实验筛选到最优菌株,且生产率超过最大生产率的90%” 对应两交互性环节操作均正确(Yes)。

此外考核设置了一定的不完美度容量,允许操作的不完美,通过实验完成获得生产率(P)的高低进行函数赋分。体现实验过程的随机性。实验允许对不完美的操作进行纠正,根据结论的不同返回出错模块,重新进行实验,增加探索型实验的趣味性和严谨度。

最后,根据学生学习的时间和答题情况等,系统将综合评判给出成绩;80 分以上者视为通过虚拟实验考核,考核等级合格。